|

|

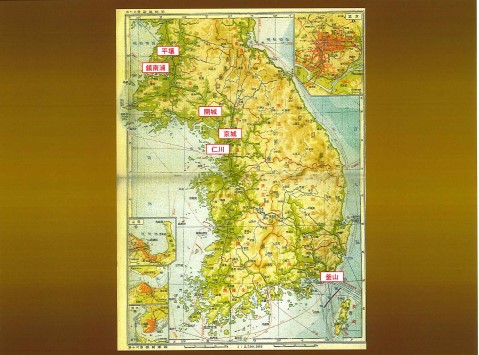

| �����n�} |

|

| �����n�}�ڍא} |

|

| �J�[�`�XP51�퓬�@ |

|

|

| ������P�P | ������P�Q |

|

| ���N�����n�} |

|

| ����Y�n�} |

|

| ����Y�w |

|

| ����Y�s�X�n |

|

| ����Y�s���ʐ} |

|

|

| �O�H�}�O�l�V�E���Б���ӕ��i |

|

| �O�H�}�O�l�V�E���Б� |

|

|

|

| ����Y�w�Q |

|

| ����Y�`���� |

|

| �\�A����q |

|

| �\�A�R�}���h�����e�i�y�@�֏e�j |

|

|

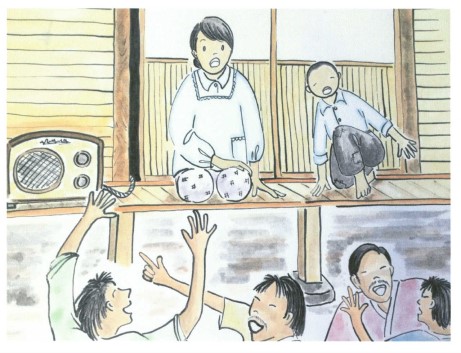

| �R�W�x���z���P |

|

| �R�W�x���z���Q |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| �����g���D |